O jornalista e escritor brasileiro João Antônio certa vez declarou que “escrever é sangrar”. Para João, não havia outra forma de se comunicar que não num corpo-a-corpo com a vida, com o leitor, com o objeto de escrita, enfim, com tudo.

“Minha literatura não pode ser considerada marginalizada. Escrevo sobre um tipo de gente que, em geral, não comparece nas notícias oficiais. São pessoas que estão à margem do sistema e da dignidade”, declarou João, em entrevista ao jornal A Notícia, poucos anos antes de ser encontrado morto em seu apartamento, em 1997.

O corpo-a-corpo que João pregava, cobrou seu preço. O álcool lhe tomou a vida. A jornalista Dalva Ventura, amiga íntima de João, disse que ele já estava morto muito antes de morrer. “Tornou-se inconveniente, bebia até não aguentar mais, xingava tudo e todos, nos tomava por vendidos.”

Num rápido bate-papo a respeito do amigo com o autor deste texto, o escritor Ignácio de Loyola Brandão também se mostrou insatisfeito com os rumos que a vida de João tomara. “Aprendi muito com ele, mas era uma pessoa difícil. Principalmente em seus últimos anos.”

João talvez seja o maior exemplo de jornalista gonzo que já tivemos no Brasil. Provavelmente ficaria ofendido se fosse taxado de tal forma, no entanto, suas ideias a respeito da condução e execução de uma matéria em muito se assemelham ao gênero criado pelo americano Hunter Thompson, outro que pagou um preço caro demais pela vida que escolheu.

O HOMEM RAIVOSO

“Não existe observador imparcial”, declarava Hunter, ou como também era conhecido por seus leitores, Doctor Gonzo, ou Raoul Duke. Um porra-louca de primeira, sem nenhum pudor ao escancarar o que havia de pior no coração da América. Muito pior que a .45 que sempre trazia consigo eram suas palavras. Atirava para todos os lados: políticos, policiais, hippies, a família nuclear, todos sentiram sua ira.

Adepto do excesso, experimentou de tudo. Seu trabalho mais conhecido, Medo e Delírio em Las Vegas (que virou filme nas mãos de Terry Gilliam, com Johnny Depp no papel do autor), foi escrito sob tal torpor que seria impossível identificar o que Hunter usava enquanto batucava a máquina de escrever. O mais provável, como ele mesmo afirma, é que tenha usado um pouco de tudo. Inclusive de lucidez.

Os anos noventa chegaram para Hunter, como para todo o mundo. Um misto de letargia, niilismo e cansaço geral (aqueles que assistiram a O Grande Lebowsky dos Irmãos Coen, sabem do que falo), atingiram Hunter em cheio, fazendo com que o velho Dr. Gonzo se refugiasse em um sítio, perto de Aspen, no Colorado. Armado e perigoso, sem dúvida. Não poderia ser de outro jeito. Hunter ficou por lá até 20 de fevereiro de 2005, quando inesperadamente atirou contra a própria cabeça.

O HOMEM DO SÉC. XXI

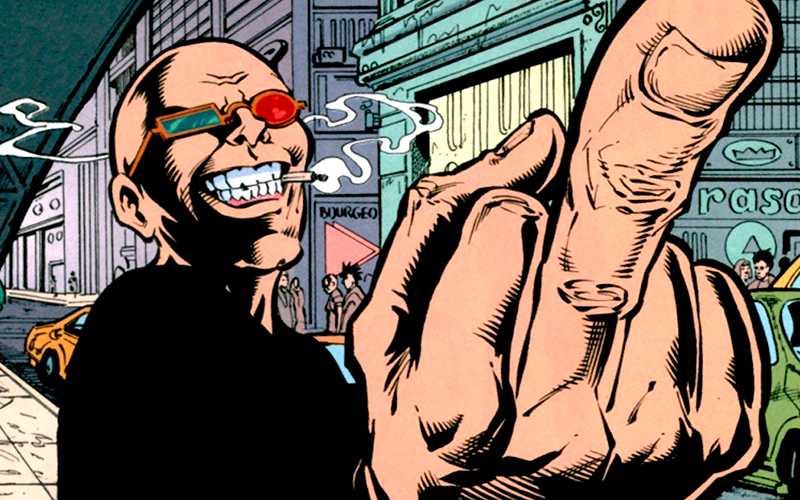

Outro que, cansado da fama, refugiou-se na montanha, foi Spider Jerusalem. Fugindo da cidade, dos fãs e ameaçando arrancar a pele do primeiro que fosse lhe perturbar em seu cafofo, Spider abandonou o futuro e foi morar num paradisíaco passado que ele só pode suportar se drogando com tudo que encontrava pelo caminho. Criação do inglês Warren Ellis, Spider Jerusalem surgiu nas páginas da revista Transmetropolitan, que teve todos os seus números brilhantemente desenhados por Darick Robertson.

Tanto Ellis quanto Robertson percorreram um longo caminho até que tivessem autonomia editorial para lançar um projeto como Transmetropolitan. Ellis escreveu Thor e outros heróis em fases que não tiveram tanto destaque. Robertson fez algumas edições de Liga da Justiça (na hilária fase de Keith Giffen e J. M. DeMatteis), mas nada memorável. Até que em 1997, tiveram a chance que queriam.

A DC Comics criou a Helix, um novo selo apenas para histórias ambientadas no futuro, abrigando o máximo de histórias apocalípticas que poderia. Só que o selo não durou muito. Transmetropolitan, ao contrário da Helix, sobreviveu e foi agregado pela Vertigo, se tornando um sucesso.

Para entender a figura de Spider Jerusalem, talvez seja preciso avançar alguns anos no futuro, até janeiro de 2000, quando a sétima edição de Planetary, revista de Ellis em companhia de John Cassaday (nos desenhos), chegou nas prateleiras. Na história, um poderoso mago urbano à lá John Constantine é assassinado e acompanhamos seu funeral, onde sósias de algumas das melhores e mais soturnas criações dos quadrinhos nos anos oitenta lamentam, tarde demais, o fim de uma era. A elegia é feita por um espírito que em muito lembra Alan Moore, que é, de muitas formas, o pai dessa geração.

No final da história, como nos melhores comics americanos, o mago ressurge, vinga a própria morte e assume uma nova identidade. O assassino? Uma cópia terrível do Super-Homem, chorando por toda dor e sofrimento que os autores dos anos noventa lhe impuseram, tentando, sem sorte, repetir o êxito obtido nos anos oitenta, onde esses sentimentos eram elementos novos e interessantes para acrescentar alguma personalidade a personagens já tão desgastados. A nova identidade? Se o espírito dos anos oitenta foram o cinismo e o charme de John Constantine e os anos noventa não passavam de um confuso arremedo de situações ruins, a década, o século e o milênio que se aproximavam, só poderiam ter um rosto: raivoso, direto, apertando os dentes com tanta força que as gengivas poderiam sangrar, lá estava Spider Jerusalem.

O EQUILÍBRIO EM MEIO AO CAOS

Na primeira vez em que tomamos contato com Spider, ele está refugiado no alto de sua montanha, longe da cidade e do caos que tanto adora, mas no qual não pode mais viver anonimamente, visto que se tornou uma celebridade. Pressionado para cumprir obrigações contratuais, retorna à cidade, para fazer o que sabe fazer de melhor: escrever. Como João Antônio e Hunter Thompson (de onde é “cuspido e escarrado”), não tem pudores para com o papel (ou, como é o caso, a tela do computador), maltrata-o, expõe a verdade sem pena e dá seu sangue por isso. Às vezes, até literalmente.

Spider, porém, ao contrário de João e Hunter, parece encontrar nas drogas um ponto de equilíbrio, um descanso para a quantidade de informações que seu mundo babilônico, insensivelmente lhe impõe.

“O jornalismo é apenas uma arma. Ela só tem uma bala, mas se você mirar certo, é tudo de que precisa. Mire certo e pode estourar o joelho do mundo”, declara, sem pena. E Spider atira. Talvez, com mais força do que se espera. Mas atira. Vive no mundo que, em sua artificialidade sepulcral de quatro cores, muitas vezes, é mais vivo e sincero do que o nosso. E dá os malditos tiros que todos nós gostaríamos de dar.

Enfim, como diria João Antônio, “a briga é essa. Ou nenhuma”.

Redes Sociais